| メール | サイトマップ | 更新履歴 | |||

| ケンのフォト・トレッカー:http://homepage3.nifty.com/ken1948/index.html | |||||

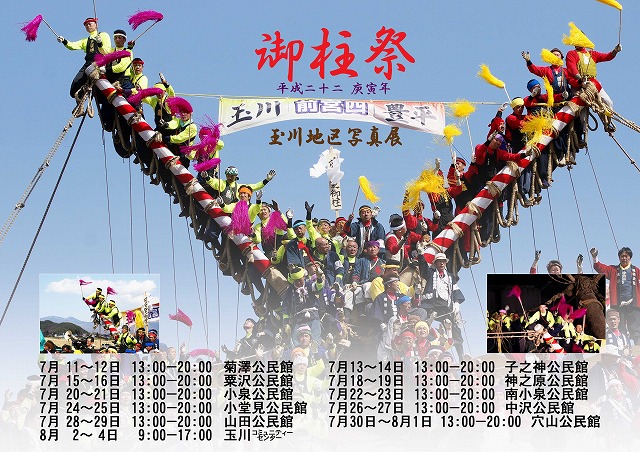

平成二十二年御柱祭写真集

これからご覧頂くのは、七年目ごとに行われる御柱祭の写真です。

彷徨録にも一部ご紹介しましたが、起源が縄文時代にまで遡るという学説があるほど歴史の古い祭りです。

地区の公式写真班の一人に任命されたとき、祭りに参加する人々のよい表情を出来るだけ撮りたい、と思ったものでした。

「木落し」に代表されるようなスペクタクルな写真は、他の皆さんがしっかり撮られるので、それよりか「祭りそのもの」と

「参加する人々の人生」が交錯する瞬間が残せればなあと願い、一生懸命シャッターを押し続けました。

ここではその中からほんの一部をご覧いただくのですが、「眼高手低」の嘆きを免れることは出来ませんでした。

準備期間中、一杯飲みながら地区の「若者」(祭りで曳行の中心的役割を担う人たち)に、どうしてこんな苦労をして御柱を

やるの?と尋ねたら、几帳面なまでに膝を折りながら「祭りが近づくと血が騒ぎます」と答えが返ってきました。

その意味は、祭りが中盤に差し掛かるまでに、私にも充分に納得できるものとなりました。

御柱用材伐採まで 御柱用材の仮見立てから始まると、2年以上前から祭りは始まっています。

ここでは2月に行われた地元の「山作り衆」の諸祭事から始めたいと思います。山出し初日 切り出した御柱をいよいよ山から曳き出します。

当日は、あいにくの土砂降りの冷たい雨と濃い霧の中、泥んこになりながらの曳行でした。

山出し2日目 2日目はようやく好天に恵まれ快調に里へ下ってゆきました。

晴天とあって沢山の方が曳き子として参加されました。

山出し最終日 いよいよ山出し最終日です。

ビッグイベントである「木落し」や「川越し」は

この日に行われます。

祭りが最高潮に盛り上がるときです。里引き初日 里に到着した御柱は一ヵ月後、いよいよ諏訪大社上社にむかって出発します。

山出しと違い、お祭りの色彩が強くなり、皆楽しそうです。里引き2日目 人力で本殿の四隅に「建て御柱」を行います。

モミの巨木が神になる瞬間です。

長かった祭りもこれでフィナーレです。小宮御柱 各地区、町内ごとに小さな祠がたくさんあります。

そのすべてに、同じように御柱を建てます。

6月頃から11月頃まで、その数2千を越えると云われています。

ここでは子供たちが主役、町内中で楽しみます。

| このページのトップへ |