まず初日は新幹線京都駅に集合、それからバスで「哲学の道」に向かいます。

実は学生時代は京都で過ごし、洛北は自分の足元のようなところだったのですが、

あれから40年余り、随分変わっていました。

このあたりは観光名所ではなくて普通の民家の立ち並ぶ鄙びたところでした。

思い出すのは銀閣寺道に夜遅くなると出る屋台で、博多とんこつラーメン風のものを出してくれてました。

一息入れるタクシーの運ちゃんが多かったなあ… |

|

|

法然院もよく散歩 したものです。

モミジはまだ真緑でした。 |

|

| こんなところが魅かれます。 |

|

|

南禅寺門前まで下がり、昼食は定番の湯どうふでした。

学生時代はお金がなかったので、コースではなく湯豆腐のみ注文したものでした。

それでも大変な贅沢でした。 |

|

翌日は北丹波にある竹田城跡に向かいました。

山頂に拡がる城跡なのですが、近年大変に注目される観光スポットなのだそうです。

山の上で吹きさらしなので、折からの雨風にカメラを取り出すのもはばかられる程でした。

平日それも風雨でしたから、これでもお客が少ないのだそうで、

ピーク時には押すな押すなの賑わいで大変なんだそうです。

想像していたよりは規模が大きく、それほどの混雑でなかったせいか、今一度訪れてみたいと思いました。

何事も巡り合わせですね。 |

|

昔大変な冬の季節風によって、日本海の海岸に聳え立つ餘部鉄橋から列車が転落、大きな事故になったそうです。

明治年間に軍事的な観点から山陽線のバックアップの意味もあったのでしょうか、

当時の僻村にわざわざ鋼材を外国から一式輸入して、作られたものだそうです。

大変な費用がかかったのでしょうね。

山陰線香住駅から餘部鉄橋をまたいで直ぐの餘部駅まで一駅11分の乗車です。 |

|

餘部鉄橋を渡るところ。

現在は新しくコンクリート製の鉄道橋に建て替えられています。 |

|

餘部駅から鉄橋をのぞむ。

左が一部保存されている昔の鋼鉄橋と線路、右が現在の餘部鉄橋です。 |

|

現在のコンクリート製の餘部鉄道橋を背景に、一部保存されている鋼鉄橋を下からのぞむ。

高さは40mと聞きました。 |

|

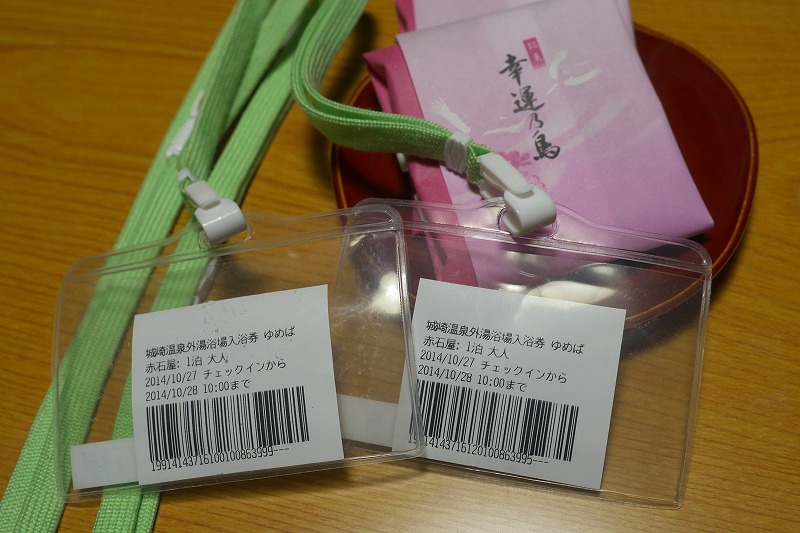

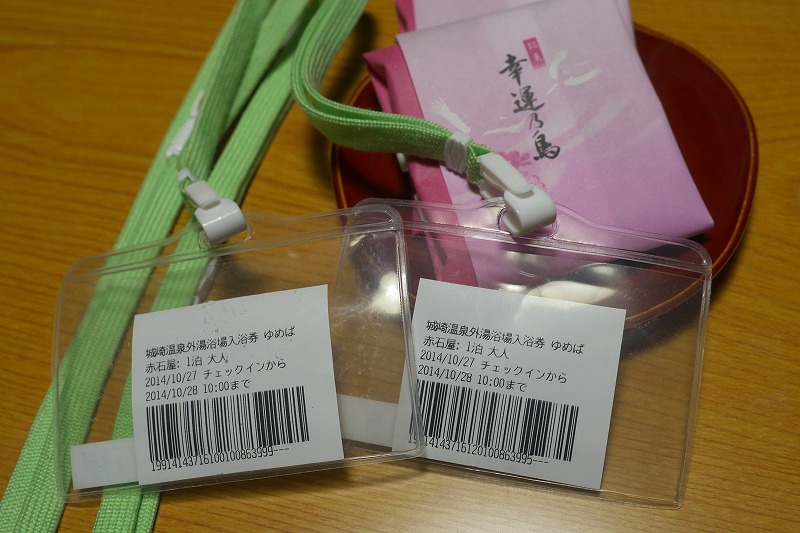

その夜は城崎温泉泊まりでした。

この温泉のシステムはユニークで、温泉街にある外湯を積極的に活用して貰うことによって、

宿泊客を温泉街を回遊させ、お金を落としてもらうことを狙っています。

そうでないとあちこちの温泉のように、温泉ホテルは盛っても温泉街は廃れてしまいますからね。

狙いは成功しているようで、外国からのお客さん含め、たくさんのお客さんが外湯めぐりを楽しんでいました。

買い物や食事、遊技場など、とても懐かしい温泉場風景でした。

一言だけ…、外湯を持つ温泉は沢山ありますが、ものすごく立派で話の種になるレベルで揃えてあるのは、

少ないのではないでしょうか。 これならリピーターが期待出来ますね。

写真は、外湯入場券です。 何度でも何処でも入れます。

バーコードでエントリーするので履歴や泊り客の動線など様々な情報を分析しているのでしょうね。 |

|

| 堀に沿って昔ながらの温泉宿が並びます。 |

|

3日目は、丹後半島一周です。

切り立った海岸沿いの崖を縫うようにバスが進みます。

半島北端にある経ヶ岬灯台です。

下の崖を飛ぶハヤブサを見つけました。 |

|

天の橋立に向かう途中、「舟屋」で有名になった入り江に立ち寄りました。

寅さんシリーズにも使われたと思います。

確か石田あゆみがマドンナであったような…

立派な遊覧船まであって、ウミネコたちがえさを狙って舟の上を低く飛びます。 |

|

|

水際に建ち並ぶ「舟屋」。

二階家の一階は海から舟がそのまま入るようになっています。 |

|