先ずは自動車の部から

全般的に言えることですが

保存状態が大変よいことです。

日頃の維持管理に大変気を使っている

ことが感じられます。 |

|

1907年製 プロトス レーサー

1908年、ニューヨーク-パリ間レースに参加、

北半球を5ヶ月以上かけて無事到着した。

|

|

|

1922年製 T型フォード(アメリカ)

自動車の大衆化に道を開いた有名なモデル |

1909年製 ド・ディドン ツーリングカー

後輪の伝達機構に特徴があり、

悪路に強いのが特徴だそうです。

1907年の北京-パリ間レースにも参加しています。

|

|

|

1914年製アウディTypeC アルペンジーガー

アルプスの急峻な悪路でも走り回れる

ツーリングカーを作りたかったのだそうです。

あの時代もう、そういうニーズがあったんですねえ。 |

1931年製 DKW F1 ロードスター

アウディに設計を依頼した廉価モデル。

実用車として初めて前輪駆動を採用、

その経済性と、走行性能の安定性を証明した。

個人的には好ましいスタイルですね。

|

|

|

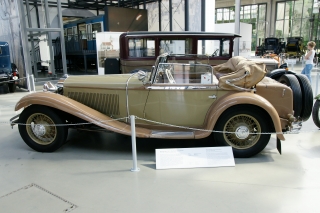

1932年製メルセデスベンツ370S マンハイム

右のSSタイプと比べずっと安価でありながら、

プレステッジ・カーとしても認められた人気モデル。

|

1932年製 メルセデスベンツSS

当時最速の超豪華スポーツカー。

ごく一部の金持ちが購入したそうな。

|

|

|

1931年製アルファロメオ6c1750 グランスポーツ(イタリア)

まあゴージャスな素晴らしいボディですねえ。

こんな車なら一度乗ってみたいーと思わせます。

|

|

|

1989年製ポルシェ911s

冷間鍛造ステンレススチールでボディを形成。

無塗装のまま、7年間15万Kmの

テストで対候性をクリアした。

以降自動車ボディには、広汎に

ステンレススチールが採用されることと

なったそうです。

ポルシェといえども、地道な技術開発を

続けているんですね…

|

1956年製 BMW507

⇒想定以上に高価となり、わずか250台あまりで

販売打ち切りになったそうです。

その後BMWは経営不振に突入したとか…

好きものには幻の1台なんだそうです。

|

自動車レースは今も盛んですが、

技術の進歩にも大きな役割を果たしたと

聞いています。 |

|

1922年製 メルセデス1,5Ⅰコンプレッサー付

(調査中です)

|

|

|

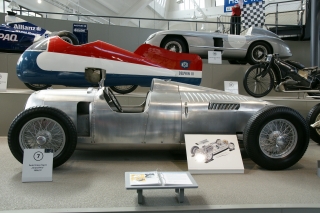

1936年製 オートユニオンTypeC グランプリ

⇒鬼才ポルシェが設計し、36年のグランプリでは、

12レースのうち6レースを制覇、

ヨーロッパチャンピオンとなった車体です。 |

メッサーシュミット 200 スーパー

3輪に見えますね…

⇒超軽量の記録樹立用の車体。

1955年に2000KM,24時間耐久レース等で

スピード記録を樹立したんだそうです。

メッサーシュミット先生またまた失礼を致しました。

|

コンパクトカー今昔

豪華なスポーツカーや、レーシングカーを皆が買える訳ではありません。

その意味では、我々庶民にとって大変重要なジャンルです。 |

|

|

1931年製 ゴリアト ピオニール

大恐慌下、廉価で購入でき、

免許証もいらない車として発売された。

それでも売れず4千台にとどまったとか。

|

1922年製ランプラー“水滴”自動車

航空機設計者が空力学デザインを

導入したモデル。

実用性には乏しかったので売れなかった。

|

|

|

1957年製 ハインケル キャビンローラー408B

前方のドアから乗り込むタイプです。

車体構造に航空機技術を取り込んだので、

大幅な軽量化に成功しました。

戦後、航空機生産が禁止され、技術者が鉄道や

自動車産業に移転したのは日本も同じですね。

日本の場合も、それによって、鉄道や自動車の

技術レベルが飛躍的に向上したと聞いています。

|

1957年製 BMW イゼッタ

イタリー製のモデルを改良したもの。

ドイツの高度成長の奇跡のシンボルとなる?

日本もそうでしたが、「戦後から高度成長期へ」、

そういう時代だったんですね。 |

|

|

1958年製 ツュンダップ ヤヌス

生産簡素化のため、前後対称構造を採用。

エンジンは中央にある。

前・後面のドアを開け、背中合わせに坐る。

|

○○

フォルクスワーゲンのワンボックスカーかなあ…

(調査中です) |

|

|

1938年製 オペル ブリッツ

木製のボディとスチールパイプの椅子26席。

展示品はドイツ軍の注文によって生産され、

戦後ライプチヒで市内交通に使用された。

なんか懐かしい気分にさせられますね。

でもぴかぴかに整備されているんですよ!

うらぶれた気分なんかこれぽっちもありません。

|

1938年製 アドラー木炭車タイプ

そういえば日本でも昔こんなのがあったな…

このタイプは最大速度70Kmだそうですから立派! |

もうひとつの自動車ジャンルであるバイクです。

好きな人には堪えられないのでしょうね。

転ぶと痛そうなので、私は興味がありません。

他にも沢山歴史的なモデルが

展示されていました。 |

|

1944年製 BMW R75サイドカー付

18千台生産され、第2次大戦中広汎に使用された。 |

|

|

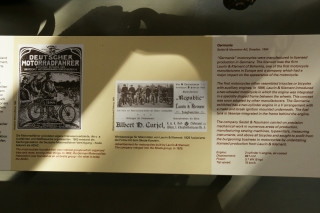

1904年製 ザイデル・ナウマン ゲルマニア

今日のバイクのコンセプトを決めたといわれるモデル。

当時、モーターサイクリストの団体が結成され、今日のADACとなった。

(日本のJAFの活動をもっと広範囲にしたもの) |

以上で自動車編は終わりです。

次の鉄道部門に行きましょうか… |

|

|

立派なスケールモデルが展示されていました。

写真はそのごく一部です。(見ていて飽きません)

車両基地を持つ終着駅が模されています。

手前、全欧を結ぶ

ICE(欧州インターシティー特急)が走っています。

車両にDB(ドイツ鉄道)の文字が見えます。 |

史上初の電気機関車

1879年ジーメンス・ハルスケ製

塩鉱など、電気スパークが危険でない

鉱山で、多用されたそうです。

煤煙を出す蒸気機関車は、

鉱山では使用出来なかったでしょうから。 |

|

|

精密なアプト式構造をもつ、登山電車

説明を忘れてしまいました。

どこで使われていたのか、興味があるので調べてみます。

⇒1889年、蒸気機関による水平歯車式登山電車が、

スイスルツェルン郊外にあるピラタス山頂上へ、定期運行を開始しました。

斜度なんと48%!、それを時速4Km強で登るという代物です。

1895年にはすでに4万人が利用したというから大したものです。

1937年には電気モーター式に変更され、より高速化されたようです。

現在は年に25万人の利用客があるというから、やっぱり皆好きなんですね。(何が…)

個人的には、90年代初めルツェルンを訪れているのですが、この登山電車は見逃してしまいました。

ピラタス山には竜が住んでいたという伝承があり、様々な物語やサーガに登場するそうです。

我が地元の蓼科には、北八ヶ岳に「ピラタスロープウェー」というのが昔からあり、

冬のスキー、夏の坪庭散策に利用したものですが、

こんなところで、ピラタスに会うとは思いませんでした。

|

|

|

1912年製 ミュンヘン マッフェイ社製造

とても立派なエンジンです。来歴を調べます。

⇒ドイツでもっともよく知られた旅客列車用蒸気エンジン。

ラインゴルド急行も牽引した。

“ラインの黄金”と詠われたその列車は、ライン河沿いにケルンからフランクフルトまで走りました。

現在もその名前を冠した特急が走っているはずです。

車窓からの眺めがとても良くて、ライン沿いの丘の上にある沢山の古城や、

サイレーン伝説のあるローレライが間近に見ることが出来ます。

私事ですが、ドイツ滞在中、フランクフルト空港からデュッセルドルフまでこの路線をよく利用しました。

特に初夏の新緑の頃が素晴らしかったなあ…

|

|

|

プラットフォームを模した展示スペース

そこはかとなく旅情さえ感じられます。 |

戦前戦中の頃と思われる、大型バゲッジの数々。

悔しいけど、近代の旅行文化は

欧州の方が先輩です。 |

|

|

食堂車両

MITROPAとありますから、

中欧を走る国際列車だったのかなあ?

(調査します)

⇒大変な歴史的な紆余曲折があった会社のようです。

1916年創業、寝台車、食堂車等をドイツや

中欧諸国の各鉄道会社に供給していた。

第2次大戦後、東独を中心に事業を継続した。

ドイツ統合後、会社も再統合されたが、

現在は車両供給はせず、車内販売、

キオスク運営のみを行っているそうです。

寝台車事業は他社へ売却。

そういえば、ドイツでMITROPAと書いた

食堂車を見たことはないなあ…

こんな立派な食堂車で一杯やりながら

旅をしてみたいと思いませんか?

|

コンパートメント車両

レーティッシュ鉄道とあります。

(調べますね)

⇒スイス東部をエリアとするスイス最大の

私鉄だそうです。

険しい山岳路線を走る電化鉄道で、

サンモリッツとイタリアのティラーノを結ぶ

ベルニナ線など、雄大なアルプスを走る

山岳鉄道として、観光客には大変ポピュラー

なんだそうです。

ふうむ、これは乗ってみたいです。 |

|

|

1926年製 トラム801

1925年、ニュールンベルグで市電として使用され、

樫の木製ボデイと、ドーム型屋根を採用している。

世界初のブレーキ発電装置を

実用化したことで有名なそうです。

(現在はグローバルスタンダードになっている)

1975年、市電廃止に伴い引退しました。

ポルトガルでもっとかわいいやつに

何度も乗る機会があり、

その人間臭さに大感激しました。 |

1950年代 トラムTypeM

戦後の製造と思われる市電車両ですが、

何処かで乗ったことがあるような…

(これも調べます)

⇒50年代になると経済の活性化、

都市の拡大に伴い、より高速で遠方からの

通勤を可能にする都市交通が要請されました。

ミュンヘンではこのタイプMが

その役割を担うことになったわけです。

1997年に、37年の役割を終えて引退しました。

ということは、どこで乗ったのだろう?

(ウイーン???)

|