�Q�O�O�X�N�T���Q�T���i���j�@�u�X�̋ߋ��v2009�N5��25���i���j�@�u�X�̋ߋ��v

2009�N5��21���i�j�@�u���x�͋v���Ԃ�Ɉ��ܖ�։����v

2009�N5��20���i���j�@�u�ɓ߂Ɩؑ\�։����v

2009�N5��20���i���j�@�u���̂Ƃ���̒����Ȃ��c�v

2009�N5��15���i���j�@�u���{�b�`�փ��P�n���ɂ䂭�v

2009�N5��12���i�j�@�u���K�̏�����Γ�Ԃ��݂ɂ䂭�v

2009�N5��10���i���j�@�u�����̐����ցv

2009�N5��9���i�y�j�@�u�ʐ^�W�������܂����v�i2�j

2009�N5��6���i���j�@�u�ʐ^�W�������܂����v

�@����͗[���̉J�ƂƂ��ɋC���������Ɖ����芦�����炢�ł������A�����͂������萰��ċC�����̂悢���ł����B

�@����̌ߌ�A�n���̎��R�ƐX���͂����މ��Â̍u����ɍs���Ă��܂����B

��Ɏ��̎ʐ^���B���Ă���ʐ^�Ƃ��u�t�ƌ������ƂŁA�ǂ�Ȃ��b���������Ă���������̂�����������܂����B

�������ŎB�e���ꂽ�X���C�h���R�Љ��Ȃ���A���⎩�R���܂��銈�������b���������܂����B���I���炸���������Ȃ��b�ŁA�X���C�h�Ƃ��ǂ��y���߂܂����B

�@�u���������{���̎��R�̎p���܂��o���Ă���Ō�̐���ł��B��X�̎q�������̂����Ă��鎩�R���͐����R�������̂ɂȂ��Ă��܂��B���̐���ɂ���ł͎��ׂ����R�̎p���̂��̂��A�܂��`���Ȃ��Ǝv���܂��B�v�Ƃ��b����Ă����܂������A�Ȃ�قǂȂ��Ɣ[����������ł��B

�@���āA�ȑO����͂Ȃ�Ɖ]���A���Ȃ̂����ׂ�Ƃ����Ă������i�T���P�O���Łj���������̂ŁA�������ēx�m�F���Ă��܂����B

�v���Ԃ�ɕW���Y�[���������Ă������̂ŁA���݂̏��������������B�V������ƋP���Ă��đ�ς��ꂢ�ł��B�@���̕�����������������Ȃ��Ă��܂��B

�����͂����Ă��܊p������Ƃ����̐X�܂ő��������A�����������̂łQ���قǁc�i�����܂���j

�т��{�T�{�T�����܂��G��Ă���

�悤�Ȋ����ł��B

�V�W���E�J���̗c���ł��傤���B�z�I�W���A�Q��ڂł��B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

2009�N5��21���@�u���x�͋v���Ԃ�Ɉ��ܖ�։����v

�@�ؑ\�܂ŏo�����Ė������߂���ł��Ȃ��̂ł����A�������{�ɏ��p���������̂ŁA�^���s�������̂��߈��ܖ�܂ő��������܂����B�@�قڈ�N�Ԃ肾�Ǝv���܂��B�@������Ɖ������������ł��ˁB

�@���͖K��Ă݂����Ƃ���̃��X�g��2�قLj��ܖ���ʂ�����A�ЂƂ́u���ܖ�R�x���p�فv�A�����ЂƂ͂悭�m���Ă͂��邪�A���ɓ��������Ƃ̂Ȃ��u�c���s�j�L�O�فv�ł��B�@��҂͊F������悭�����m��������܂���ˁB

�@�v���Ԃ�ɏ����H�쉈��������ď��p���ς܂��Ă���A�܂��䍂���ɂ���u���ܖ�R�x���p�فv�ցB�@�����ɂ͖k�A���v�X��`�������h�ȊG���W�߂��Ă���Ƃ̂��ƂŁA���҂��ďo�������̂ł����A�c�O�I�x�ْ��ł����B

�@�������肵�āA�������ǂ艷�̓�������o��ƁA�u�V�\�Z���^�[�v�ƕW�����݂��܂��B�@���������A�䍂�ɂ͉Ɩ��ł͂Ȃ��A���ꂢ�ȗΐF��������������Ă���̂��v���o���܂����B�@�����֗̕��ȂƂ���͂����ɗ�����ύX�ł��邱�Ƃł��B�@����������ʂ�����ɐ܂�čׂ������������܂��B

�@�ē��𐿂��ƁA���N�̏����̌W��̕����o�Ă����A�܂��̓r�f�I�ŕ����Ȃ����Ƌ��܂��B�@�Ȃ��Ȃ������[���r�f�I�Ȃ̂ł����A�Ȃ��Ȃ��I���Ȃ��̂ł��f�肵�āA�ٓ������w���܂����B

�@�V�\�͉Ɩ��ƈႢ�A�K�̗t�ł͂Ȃ��N�k�M�Ȃǂ̍L�t���t���̎�t��H���Ƃ��܂��B�@���������Γ������ɐ��l�b�g��������ꂽ�N�k�M���H������܂����B�@

�\�̗c���̓N�k�M�̎}�ɒ��ڐݒu�H�����̂������ł��B�@�v����ɖ쌴�̃N�k�M�тɁA�c�����t��H�ׂ������Ƃ����A�܂����ʂ̃C�����V�ƂȂ��ς�肪����܂���B�@����ƁA���̐��l�b�g�͏��������ł��������A�q���h���̃G�T�ɂȂ��Ă͊���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�{���̂܂��q������ƁA�ΐF�ɒ���肵�Ă��܂��B�@����ō���������������ŁA����������������܂��B

�@���ۂɂ��̓V�\�̌����g���ĐD�����V���[���Ȃǂ��W������Ă���A�{���ɗ~���������̂ł����A�������킹�ł͓��ꑫ�肸�A�J�[�h���g���Ȃ��Ƃ������ƂŒ��߂܂����B

����]���ċA�낤�Ƃ���ƁA���Ŏ��ۂɐD���Ă����Əꂪ����̂Ō��Ă䂯�A�Ƃ̂��Ƃł����̂Řb�̎�ɂƓ����Ă݂܂����B

�@��@���S��قǂ���A�F�X�Ȏ�ނ̕z�쒆�ł����B�@�W��̏����̕����e�ɂ��������������܂����B

����ς�~�����Ȃ��A�Ƃ��炽�߂Ċ��������Ƃł����B

�@�F������@�����Έ�x�K���ꂽ��悢�Ǝv���܂��B�@

�@�x�ْ��������u���ܖ�R�x���p�فv�̂����ɁA�Ƃ������Ƃł��Ȃ��̂ł����A�ȑO�K��đ�ϕ��͋C���ǂ������u�����ߘY�L�O�فv�֑��������Ă݂܂����B�@�����̂Ƃ����ϐÂ��ŋC�����̗��������A�ǂ��Ƃ���ł��B

�@����ɂ���ߘY�̐��Ƃ̒��ɂ����߂ē����Ă݂܂����B�@��q�z���ɍ������ށA�_�炩�ȓ���������ɗ����Ă��܂����B

�@���ꂩ��}�Ɏv���o���āA�u20�N�J�{�Ձv����T�I���������̕䍂�_�Ђɋv���Ԃ�Ɋ���Ă݂܂����B�@���{�a����łȂ��A�q�a���V�z����Ė̍��������悤�ł��B

�@���Q������Ă��݂������Ђ��ƁA�u���g�v�ł����B�@�u�҂��l�v�̂Ƃ��������ƁA�u������A����������v�Ƃ���܂��B�@

���Ď��͒N��҂��Ă���̂��낤�H�@�܂���腖��l����Ȃ���ˁA�N���o���A�N���o���I

�@���������Ȃق��ł͂Ȃ��̂ŁA�����ɖڂ��������̕����Ɍ����Ă��܂��܂��B

�ӂ��ށA�m��Ȃ�����������Ȃ��c

�@���悢��Ō�ƂȂ�u�c���s�j�L�O�فv�ɂނ����܂��B�@���߂��ẮA�J�Ò��̓c���s�j�̃e�[�}�ʐ^�W�ł��B

�@���܂��Ȃ�����Q�O�N���炢�̊ԁA���ܖ�̕��i���傫���ς��Ă䂭�̂��c�O����㐢�Ɏc�����A����Έ��ܖ�̌����i�W�Ƃ��������̂ł��B

�@��l�̓w�͂̂��A�ʼn�X�������I�O�̈��ܖ�ɂ����Ԃ��Ƃ��o����̂ł����炠�肪�������Ƃł��B

�@�����m�ł��傤���A�ނ͎R�x�ʐ^�ł͑�ϒ����ȕ��ł�����A���i�͎R�̎ʐ^����Ȃ̂��Ǝv���܂��B�@����ō��܂œ��ꂵ�Ă��Ȃ������̂ł��B

�@�A�肪���`���V�ނ��u���Ă���Ƃ�����ЂƂ킽�蒭�߂�ƁA�쒹�̎ʐ^�W������炵�����Ƃ�������܂����B�@���������Ƃ܂��J�Ò��̂悤�ł��B�ꏊ�͗ǂ��m���Ă���A�k���܂͒r�c���̔��p�قł��B�@����͍s�����Ȃ�܂��I�Ƒ��тŎԂɏ��܂����B

�@�������p�ق̑O�͑傫���J���Ă��āA�k���܂̕��Ɩk�A���v�X�㗧�R����]�ł��܂��B�@�v���Ԃ�̒��߂ɁA���������₪�������Ă��܂������A��ω��������v�������܂����B �i�ʐ^�͈ȑO�s�����Ƃ��̂��̂ł��j

�@���������̂́A���̖쒹�ʐ^�W�̎B�e�҂́A�����ŋߍw�������쒹�̖{�̍�҂̕��������Ƃ������Ƃł��B�@�n���̒r�c���œW����������̂������Ƃ��Ȃ��Ƃ��ƁA���̏d�Ȃ�Ɏv�����͂��Ȃ��炶������q�����܂����B

�@���̂Ƃ��뒹���ɂ͂܂��Ă���̂ŁA�^���Ɉ����߂܂����B�@�n���̉����ŎB�������킩��̂ŁA����Ȓ��������܂ŗ���A�Ƃ��̈Ӗ��ł���ώQ�l�ɂȂ�܂����B

�@�܊p������Ə�݂̖��G���ϗ����܂������A���ܖ�̕��i��`�������̂������A�܂�������藈�Ă݂����ȂƎv���܂����B

�@�������ɂ��ꂾ�����Ɩڂ����悤�ŁA���X�ɖL�Ȃ̃C���^�[����A��̓r�ɂ��܂����B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

2009�N5��20���i���j�@�u�ɓ߂Ɩؑ\�։����v�Ȃ��������O���@�i�����̂��Ƃł��݂܂���j

�@�O�b�����悤�ɁA�������Ɛf�f����Ĉꐡ�߂��Ă��܂��A�C���]���Ɂu�����v�����邱�Ƃɂ��܂����B�i���͎��A��ϋC���������̂ł��j

�@�ړI�n�́A�����s���Ă݂悤�ƃ��X�g�ɓ���Ă����A�ɓ߂ɂ���u����Ă�p�p�K�[�f���v�ł��B�@�ʂɊ��V�o���ɍs�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA��݂̎R�x�ʐ^�Ƃ̃M�������[������A���łɖK�ꂽ�F�l�ɂ��A�ꌩ�̉��l�L��Ƃ̂��Ƃł����B

�@�����ЂƂ͍�N�H�H�J�ʂ�������́u�����q�g���l���v�����߂đ����Ă݂邱�Ƃł��B

�ɓߒJ�Ɩؑ\�J�����Ԍ����q���́A�ɓ߂̕Ă�ؑ\�ɉ^�ԁA�ؑ\�̐l�X�ɂƂ��đ�Ϗd�v�Ȍ�ʘH�������ƕ����Ă��܂��B�@�ؑ\�̒J��k���āA������̒��������牖�K�ւʂ��A�ɓߒJ�̎n�܂�ł���P�m�������z���Ă䂭���[�g�̂ق����A�����͂����Ă������ƕ֗��������͂��ł��B

�@�������퍑���ɂ͓G�������ʉ߂��˂Ȃ炸�A�ɓߒJ�������[�g�͖ؑ\�̖��ɂƂ��āA�ƂĂ��d�v�Ȃ��̂������ɈႢ����܂���B�@�Ă������ł��Ȃ��ؑ\�̖��ɂƂ��ẮA�����ʂ莀����肾�����̂ł��傤�B

���ڂ肻��ȕK�v���Ȃ��Ȃ������A�S����Ԃ̔��B�ŁA���̓��͒P�Ȃ�u�ѓ��v�Ƃ��Ă̂݁A�����c���Ă����̂��Ǝv���܂��B

�@����Ȃ�Ȃ�ŁA���z�̍H����������Ē���ȃg���l������������H�@���������̃g���l���ɂ���āu��̒J�̐l�I�o�ϓI�𗬂��[�܂�A�傫�Ȍo�ό��ʂݏo���v���ƂɂȂ��Ă���̂ł����A10�N�����Ȃ��ƌ��_�͏o�Ȃ��ł��傤�B

�@������ɂ��Ă��A�ɂȐl�Ԃ̉����ɂ͊i�D�̃��[�g����Ă����̂ŁA���肪�������p�����Ă��炢�܂��B

�@���āA���������ؑ\�J�֏o�Ă��A���̂܂܈��Ԃ��Ă���͉̂��Ȃ̂ŁA���K�o�R���ƈꐡ�����ؑ]�����܂ő��������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�ŋߒn�����̊��ɁA�ǎ҂����W���Ă���u�������Ȃ��сv�Ƃ����̂�����A���̑�1��ڂɖؑ]���������グ���Ă��܂������B

�@���āA�n�U�A�Q�o�m���ɗV�тɍs���Ă��A�ؑ]�����͏�ɒʉߒn�_�ł�������ˁB�@�B��o���Ă���̂͊w������A��s��ؑ]�����w�ō~��A�����̓o�R�o�X�Ŗ씞��?�z���ŏ㍂�n���߂��������Ƃł��B

�������s�ɂ����̂ŁA�V�h/���{�o�R���͖��É�/�ؑ]�����o�R�̂ق����֗��ł���ɋD�Ԓ������������̂��Ǝv���܂��B

�@�O�������������Ȃ�܂����B�@�����₩�ȉ����Ɖ]���ǁA�F�X�Ɨ��������˂Ȃ��Əo���Ȃ��Ɖ]���A���̂����ȂƂ��낪�������肵�܂��B

�܂��͏�˓����z���č�����

�@�����̍����I������̂ŁA���S�̂��Â܂肩�����Ă��܂����Bῂ����V�̂Ȃ��ŁA�܂����Ƃ̎R�Ԃ̏����Ȓ��ɂ��ǂ����悤�ł��B��������͂܂��������ֈɓߎs��ڎw���܂��B�V����̒�h���H�����炭����A���x�͔��Α��̍L��_���ɓ���ƁA�����������u����Ă�p�p�K�[�f���v�ł����B�ꐡ�����тꂽ�J�[�i�r�̃^�b�`�p�l���̒��q�������A�Ă�����܂������A�₠�߂ł����߂ł����I

�@

�@���ɓ���ƁA�ɓߐH�i�̖{�Ђ𒆐S�ɗl�X�Ȏ{�݂��z�u����Ă���A�ό��o�X�ʼn�Ќ��w�H�������c�̂����g���݂��܂����B�@

���X�g�����Ȃ����u�ɓߒJ�����\�[�X���ǂ�v���A�s�[�����邨�X�A���V�w���V�[�������X�A����ɗ��h�ȃ\�o�����������肵�ċC��������܂��B

�܂Ă܂āI�@�����͍�i���ӏ܂ɗ��Ă���̂��]�I�ƁA�����ɂƂ���߂��M�������[�ɂނ����܂��B

���C�����R�y���n�[�Q���Ő���ł����

�@�ӏ܂̑O�ɂ܂��͈�x�݂ƁA�ٓ��ɂ���J�t�F�ŃR�[�q�[�𒍕�����B

�����̂ق��͂܂��܂��ł������A�J�b�v�ɂт�����A�Ȃ�Ƃ��́u���C�����R�y���n�[�Q���v�Ȃ̂ł���I�@�������A�~���N����⍻���ڂ��Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B�i�~�[�n�[�ł��݂܂���j

�@������Ȃ���J�t�F�̃}�X�^�[�ɂ��q�˂���ƁA�u���͉�Ђ��A���㗝�X������Ă��āc�v�ƌ��t�����Ȃł����B

�@�u���C�����R�y���n�[�Q���v�Ō}��������A�o�@����������Ă��܂��܂������A�C����蒼���Ă��悢��W�����ցB

�@���h�Ȏ����ɁA40�`50�_�قǂ̑傫���L�����ɓߒJ�̉ԁX�ƎR���݂�����ł��܂����B

�t�̉Ԃ̍��̈ɓߒJ�͖{���ɗǂ��Ȃ��A�����Ƃ肵�Ȃ���y���݂܂����B���ꖳ���ł�����ᕟ�ᕟ�B

���̍�҂̖k�A���v�X���������悤�ł�����A�܂����悤�b�ƁB

�@�v���ɉ�Ђ̑n�Ǝ҂���������Ƃ����X�|���T�[�V�b�v�����Ă�����̂ł��傤�A���̎ʐ^�Ƃ̏�ݓW�i���g�͂����j�̂ق��ɁA�n���̏��i�W���J�Â���Ă���܂����B�@�s��̑��Ƃ̃~�G�~�G�̊����ƈႢ�A��ύD�������Ă܂����ˁB

�ǂ��C���ł��悢�挠���q�g���l����

�@����ɈɓߒJ�𐼂��ցA�܂������R�Ԃ����l�߂čs���ƂȂ�Ȃ��g���l���ɓ���܂����B�@�召3�{�̃g���l���̑������͂V�������炢�ł��傤���B�@�ؑ]���́A�]���̈�ʓ��Ƃ̍��x�����܂��Ȃ����߁A���[�v��Ɉ��肵�č~��Ă䂫�܂��B���x��20�����炢�ł��傤���B

�@����19���ɏo�Ă��炭�쉺����ƁA��x��J�c�����ɍs���勴���݂��A�������獑�����͂���ؑ]��̂ق��ɉ���Ă䂭���ɓ���܂��B

�܂������s�ē��Ȓ��Ȃ̂ŁA�܂��͖ؑ\�����w�ɂ���ł��낤�A���ԏ�ɎԂ����ό��ē����Ŏ��������炨���ƁA�w��ڎw���̂ł����Ȃ��Ȃ��s���܂���B�@

�@��ɂ���ĊX���̂ƂĂ��������H��A����Ⴂ�̏o���Ȃ����ݐ�Ȃ����E���������A���ǂ܂������ɏo�Ă��܂��܂����B�@�S����߂���������Ɩڂ̑O�Ɉē��������āA�u�������ؑ]�����w�v�Ƃ��荡�x�͂��܂�����܂����B�@�����̂��Ƃł����A�����ł��B

�ؑ]�����̈ē����̃��x���̍����ɋ���

�@�Ԃ������āA�w�̌������ɂ���ē������߂����܂��B�@1���Ԕ��قǂŌ�������肽���̂����A�ƌW��̏����̕��ɂ��q�˂���ƁA�菑���̒n�}�i�������R�s�[�ł��j�ɁA���ݒn�ɂ܂��F���M�Ŋۂ�����Ă���A�������Ȃ��瓹��h���Ă���܂����B

�@�u�{���͔���������̂�����ǁA1���Ԕ��Ȃ炱���������ɉ���Ă��������v�A�Ƃ���͂���͎�ۂ̗ǂ������ł����B���������������̂���������{�Ōo�������̂͏��߂Ăł����B�ؑ]�����̈ē���������ׂ��I

�@�����������������Ă��ꂽ�n�}��Ў�ɖؑ]���������ł��B�ؑ]��̗�������R�����܂�A�����ɂւ���悤�ɉƁX����������ł���̂ł�����A����Ȃɑ�R�����K�v�͂���܂���ł����B

��������ۂ͂ǂ��������ł��傤���@

�@����͉����ł��̂ŁA�C�y�ɒ��̕\������Ȃ�������������܂��B�@�߂��ɔ���R�̐V���{���ɂ��ꂢ�Ő����Ԃ�悤�ł����ˁB�@

�@���̌����̖ڋʂ͋��h�꒬�̕�����Č����Ă�����ł��B�@��ς����Ǝ�Ԃ��������̂ł��傤�A���h�Ȃ��̂ł����K�͂��������̂��c�O�ł��ˁB

�ޗLj�̂ق������{���K�͂��傫�����A�̂̎p���悭�c���Ă��܂��B����������A�ؑ]�����͗ыƂ̒��S�n�ł���ǂ�ǂ�ω������𑱂��Ă����̂ɁA�ޗLj�͕ω��̎d�l���Ȃ������̂��c�A�Ƃ������܂��B

����ł́A1���Ԕ��̖ؑ]�����̈�ۂ��ǂ����B

�܂��^�V�����Ĉ�a��������܂��B

����10�N������c�����̃J�[�u�~���[���g�������V�тł��B �������ȍ�����l�߂�ƌ���镗�i�B

��͂�R���݂�����Ȃ��Ƃ����܂���B�E����̂����͂a�`�q�ł��B

��x�K��Ă݂����ł��B���ł������Ȃ��悤�ɐ������������B

�̂͂��������ɂ���܂����ˁB

�������Ă��Ȃ��̂��C�ɂȂ�܂����B���������ɉ������f�����Ă��܂��B

�����ƂƂ͌���܂���B���̂Ȃ�ԏ��H�A�˂�������͎��@�ł��B ���̐��Ԃ͂������сB

�V���o�b�N�ɎH���̂����̂ڂ�B �삩���������������ɍ����Ă䂫�܂��B

�����\���ɖҁX�����ؑ]��̗���ł��B

�㊯���~�ɍs����苴����B�R�Ƃ���Ɖ]���̂������ł��B

�삩�猩���3�K���A

���H�����炾�ƕ��ʂ�2�K���B�@���ꂩ��͒��̕\����������������B

�@�ыƂ�����Ȓ��ł�������l�̏o��������������̂ł��傤�A�P�Ȃ�c�ɒ��Ƃ͈Ⴄ���͋C�������܂����B

�ʔ����I

���F�E��́u�R�����v�ɂ��ĕ⑫

�@�����ɍs���Ō䒃�m������H�t���ւ����āA�����悤�Ȍ��i��������̂͂����m�̒ʂ�ł��B

�_�c��ɂւ���悤�ɂ��ĕ������ɂ́A�u�r�����[�h�v�Ə����Ă������肵�܂��B�����ڂ����Ă���܂����A�悭�������������B�@

�i���X�ł����������A�e�[���[�̂���l��

���p���ڂɌ�����悤�ł��B

���Ȃ݂ɃE�C���h�E�ɂ́A���������

�����ΗY�̃|�X�^�[�������Ă���܂����B

�܂��[�I�Ȗ��O�ł��ˁB

����Ȃ�A���l��������Ă���ł��A

���ق̖��O��Y�ꂸ�ɍς݂܂��B

���Ȃ݂ɂ��ׂ́u�^�l�v�̒|������ł����A

���ł�̃^�l���A���̎킩

�m���߂����Ȃ��܂����B���쌧���Ȃ�F�����O�����͒m���Ă�A

�����u���v�͖ؑ]�����̎��������̂ł����B�w���̃K�P���Ō������X�^�W�I�H

�ؑ]�����ɂ��u�M�E�M�o���h��

����̂ł��傤���H�R�����̋ɒv�Ƃ����܂��ˁB

�ؑ]�삶��Ȃ��āA�w���Ō�������ł����c

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

2009�N5��20���i���j�@�u���̂Ƃ���̒����Ȃ��c�v

�@��������������ł����܂���B

�@����A�O����^���Ă����������̐f�f�ɃN���j�b�N�ɍs���Ă��܂����B���ʂ́u�������I�v�Ƃ������ƂŁA����������܂���Ă��܂��B

�@�C���炵�ɂ����̐X�ւƏo�����Ă��܂����B�@�߂��炵����l�̐l�Ƃ��o��킸�ɁA���̑ݐ��Ԃł����B

�X�̗t�A�������ƔZ���Ȃ�A�����ɂ͂炢�����ł��ˁB�@�ł��A�N���c�O�~�ƃA�J�n���̂��������̎ʐ^���Ƃꂽ�̂ŁA�����ԋ@�����Ȃ���܂����B�@����ƁA��N�Ԃ�ɃL�r�^�L�ɂ��o����Ƃ��o���܂����B

����1�������炢�ŁA���������Ă��Ȃ����̂����łɂ������܂��傤���B

�@�ł����ǁA���̑��ňɓ߂�ؑ\�܂ŁA�܂��o�����Ă��܂����̂ł����B�i��͂菭���������̐鍐�̓V���b�N�������悤�ł��j�@����͎����܂��B

�R���N�h���B

���N�h���̒��Ԃɂ���Ă��킢�����ł��B

�H���ɂ͌Q�F�̋���������܂��B���W���͋t�������Ă��A�ڂ�����܂Ȃ��̂��Ȃ��B

�C�J���̗E�p�B

����Ƃ��������̑S�̑����B��܂����B�C�J���B�@���������ƌ�p���B��܂����B �䂪�Ƃ̒�ɗ����@�c�O�~�B �L�Z�L���C�@�v���������������Ă��܂��B �N���c�O�~ �A�J�n���@�X�}�[�g�ł��ꂢ�Ȓ��ł��B �R�Q��2��ځB���������Ă��銴�������܂��B ��N�Ԃ�̃L�r�^�L�B �Ђ���Ƃ�����ƃq���h���̗c�������B

�ł��A��������Ȃɑ傫���Ȃ��Ă���̂��Ȃ��B

�߂��Ƀq���h���̐e�H�����܂����B�{�P�{�P�ł��݂܂���B

�T���V���E�N�C���Ȃ��H

�s�������b�A�s�����b�A�Ɩ��܂��B

�g���t�����܁h�Ɋm�F���Ă݂܂��B

�˃T���V���E�N�C�ł������ł��傤���A�K�ł��傤���H

���S�҂ł��݂܂���c���_�r�̏Z�l�ɒlj��o�^�ł��A�傫�ȃJ���B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

�Q�O�O�X�N�T���P�T���i���j�@�u���{�b�`�փ��P�n���ɂ䂭�v

�@�z�K�̕��Ə��{�����鍂�n�̂ЂƂ��u���{�b�`�v�ł��B�����ɂȂ��Ă��Ėq��Ȃ�����܂��B�@�̉��x���ƂȂ�ɂ��锫���R�ƈꏏ�ɖK�ꂽ���Ƃ�����̂ł����A�悭�o���Ă��܂���B�@�͂��߂ĖK���ꏊ�Ɖ]���Ă悭�A����Łu���P�n���c�v�ɂȂ����킯�ł��B

�@�Ă̑����n���L���ł����A�ʐ^�D���ɂƂ��ẮA�k������A���v�X�A��ƁA��x�A�x�m�R����]�ɏo���邱�ƁA�z�K�������낹��Ƃ��낪��������ł��ˁB

���ہA��������̐z�K�Ε��i�́A�[�i��i�Ƃ���ԂƉ]���Ă悢�قǁA�悭�ʐ^���݂܂��B

�@�V�C�͗ǂ��͂��������̂ł����A���܂�̂����ɂ�������c�O�ł����B�@�ł����P�n���ł��̂ŋ����ɏo�����܂����B�@�䍂�A����o�b�N�ɁA�����Q�c�c�W���B���Ă݂����A�Ƃ����̂��܂����ł��ˁB�i����R����������͂��Ȃ̂ł����A����̎ʐ^�ł͕�����܂���ł����j

�@�{���̏o��̓L�W�ł����B�߂��炵�����Ȃ��Ƃ��v���ł��傤���A�ԋ߂ŎB�e�ł����͎̂��ɂƂ��Ă͏��̌��ł��B�@�Ԃ̒�����ʂ����̂ŁA�����������Ă�����Ɍ���I�u�Ԃ��̂����Ă��܂��A��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B�@�c�O�I

�@�Ƃ���ŁA�u���{�b�`�v�̃{�b�`�Ƃ͉��̂��Ƃ��H�@

���ׂ����Ȃ��Ńz���𐁂��ȂƂ���ꂻ���ł����A�_�C�_���{�b�`�̃{�b�`�Ɠ����Ӗ����Ǝv���܂��B�@�ǂ��������͊F������l���Ă݂Ă��������B�i�����A������x��������l���Ă݂܂��j

�u���{�b�`�v�̃{�b�`�Ƃ́H �㗧�R�A��]�ł���B�@�E�[��

������̂�����œ��{�C�ɓ˂�����ł���B

��O�͏��{�B

���䍂�B�@���[�ɐ���R����

������͂��Ȃ̂ł����c���̌��̏����������Ă���͂��B

��O�͎��̍D���ȎR�̂ЂƂł��B

�o�������Ƃ͂���܂��B���̍����Ƃ��낪��ƁB

���͎��Ɨp�Ԃł͏オ��Ȃ��Ȃ�܂����B��ԎR�B�@�ӊO�Ƌ߂��̂Ńr�b�N�����܂����B �ԎR�Ɩ�����B�@

�C�ۊϑ��p�H�̃��h�[�����݂��܂��B�@ �z�K�B

�ڂ���x�m�R�ƍb���݂��܂��B

�@�����ł������n�����Ȃ��̂ɁA�����ɐ���

���܂��Ă��܂����̂ł́A�ǂ����悤������܂���B

�ԂŔ����Ɍ������r���݂��܂����B �c�O�A��u�x��Ď�Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

�Q�O�O�X�N�@�T���P�Q���i�j�@�u���K�̏�����Γ�Ԃ��݂ɂ䂭�v

�@�n�����̋L�������ċv���Ԃ�ɓ��i����͉��K���j���z���ď�����ɏo�����܂����B

�Γ�Ԃ����ꂢ�ɍ炢�Ă��Č��\�ɂ�����Ă���悤�ł��B�������������������܂��傤���B

�@�{������̎R�ɐA���Ă���̂ł����A���Ȃ�}�Ȍ��z�ʼn^���C�łȂ��ƕ������܂���B

�r�����n�Ȃ̂ŁA�傫�ȉԂ��т�����炢�Ă���̂͋��ł��B�@�B���Ă݂܂����c�Ƃ����L�^�ʐ^�ɂ����Ȃ�܂���ˁB

�@��s�͂��ꂭ�炢�ɂ��āA�{���̃T�v���C�Y�͈�ԍŌ�̎ʐ^�ł��B�@�p���݂����ɂ݂���ł��傤�B�@���͂����̗��R�ɐڂ��Ďc���Ă���̂ł��B

�@�푈�������ł������������Œ��B���邽�߁A�e�n�ł������ȍz�R�Ȃǂ��J������A���o�p�̌y�֓S�����~�݂��ꂽ���Ƃ͕����Ă��܂������A����ɂ��Ă͔p���ƌ����ǂ����h�߂��܂��B

�@�A�肪�������̕��ɂ��f�������Ƃ���A�ǂ����ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃł������悤�ł��B

�@�Q�T�N�قǑO�܂ŁA�߂��ɓ����K�w�������{���̉w�Ƃ��đ��݂��Ă����B

�A���̉w�ɂ͍s���Ⴂ�̂��߂̃X�C�b�`�o�b�N�p�̈����ݐ����t�����Ă����B

�B�Ȃ��A���̈����ݐ��͉��K�w�ɋߐڂ��鏺�a�d�H�֗A�����邽�߁A���ޗ��ƂȂ�ΊD���z�R����ςݍ��ޖړI�����˔����Ă����B

�@���݁A���K�g���l���J�ʂɂ�蒆�������͕ʂ̘H����ʂ�A���̘H���͈ɓ߂֍s���C����Ƃ��郍�[�J�����ɂȂ��Ă��܂��B�^�s�{���������������߃X�C�b�`�o�b�N�����s�v�ɂȂ�A���̎p�ɂȂ����̂ł��傤�B

�@�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂܂��ƁA�p���}�j�A�ɂƂ��Ă͂��Ȃ�L���ȃ|�C���g�̂悤�ł��B�l�I�ɂ́A�A�E���ĂP�O�N�Ԃ��炢�́A�{�Ёi�z�K�j���牖�K���{�̎��Ə��ɊO�o����̂ɗ��p���Ă��܂����B�@�����K�w��X�C�b�`�o�b�N�̂��Ƃ͌o�����Ă���͂��Ȃ̂ł����A�܂������v���o���Ȃ��̂͂�͂�{�P�����Ă���̂ł��傤�B

�������ł����Ⴉ�������̂��Ƃ��v���o���Ċ��S�ɂӂ���܂����ˁB�@

�@���������A�����ʂĂ����H�̂��Ƃ�q�˂�l�͈ӊO�Ƒ�R����������悤�ŁA����Ǘ��ĎD�ł����Ă邩�ƁA�����̕�����k������ł����B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

�Q�O�O�X�N�@�T���P�O���i���j�@�u�����̐����ցv

�@���܂ł��ʐ^�W�����������Ă�����ʂ̂ŁA�܂������ɍs���Ă��܂����B

��̔����قɎʐ^�W�̈ē��͂�����������ɂ䂭���łɁA�����́g���t�����܁h�ɓ�قǒ��̖��O���m�F���Ă��������A���̂܂����łɗ��_�r�ƁA���̉��ɂ������Ȃ̐X�ɏo�����܂����B

�@�����͂悭����Ēg�������A�����̃N���[�������������Ē�����O�����������̂ŁA�E�H�[�~���O�A�b�v�[���ł��B

�@���̖��O�͂����ɕ�����A�ЂƂ͏����̃A�I�W�ł����B���F�̂킫���ɒ��F�̏c���܂��͂����茩���Ă��ĂƂĂ����킢�����ł��B����Ă��Đ}�ӂő�̂̌�����������悤�ɂȂ��Ă����̂ł����A�ƂĂ�������ނ��ʂɂ���ƁA��͂�g���t�����܁h�ɂ��f�������Ă�K�v������܂��B�i�A�I�W�̏ꍇ�̓m�W�R�j

�@���_�r��������������t�ŁA���̗͂тɐ݂���ꂽ�ؓ����A���ꂢ�ɏC���g�����������Ă��ĂƂĂ������₷���A���������̂��������S�g�ɗ��тȂ���������ƎU�����܂����B�@

���Ȃ̐X���V�������Ԑ��������߂Ă��Ă���̂ŁA�����ɂ͏�����T���̂�����Ȃ�܂��B�@�A�x���I������������ʑ����̕����O�X�܁X�U��������Ă��邭�炢�ŐÂ��Ȃ��̂ł����B�@������A�b�v�����犾�𗬂��ɉ͌��̓��ւł����܂�

���ڂ̃m�X���B

���_�r�ɍs���r�������܂����B

�d���Ɏ~�܂��Ă���̂ŁA�Ԃ��~�ߋߊ�낤�Ƃ�����A���ł����Ă��܂��܂����B

�s�[�b�A�s�[�b�A�Ƒ傫�Ȑ��Ŗ��Ă��܂����B���t���̏ꍇ�ǂ����Ă��~�`�{�P�ɂȂ�܂��B ����͉��ł��傤���H�ǂ������Ă݂܂��ˁB

�ˍ����i�T���Q�S���j�n�����Ɏ����ʐ^��

����܂����B�������炽�ǂ��Ă݂��

�u�����T�L�}���V�O�T�v�̂悤�ł��B

��������������悤�ȕ����͕���䚂Ȃ̂������ł��B�̐S�̉Ԃ͂��̒��ɔ[�߂��Ă���悤�ł����A�S���C�����܂���ł����B

���x���[�A���O���Œ����̂����Ă݂܂��ˁB����A�����璲�ׂ܂��B �����߂�肾���ԑ�^�ł����B

�˃z�I�W���Ƃ������܂��B�t�ɂȂ��Ă����_�ɂ�����邨���X�B �B�e�ɂ͂��߂Đ��������A�J�Q���ł��B�L�c�c�L�̒��ԂŐ���Ɋ������Ă��܂����B

�ǂ�����Đ������̂��m��܂��A�P�b�ԂɂQ�O��ɂ��Ȃ邻���ł��B

�E���̎ʐ^��1/250�b�̃V���b�^�[�ł����A�Ȃ�قǎ�オ�傫���{�P�Ă��܂��B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

�Q�O�O�X�N�@�T���X���i�y�j�@�u�ʐ^�W�������܂����v�i2�j

�@����ł͂����ꉺ�������F�l�̂��l�q���Љ�Ȃ���A���������ƂȂ��������b�����܂��B

�Ȃɂ����̌��Ȃ̂ŁA�������Ȃ����Ƃ��肾�����Ȃ��A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��B

�@�@�ǂ�Ȃ��q�l�����ꂳ�ꂽ��

�@�܂��ǂꂭ�炢�̕������Ă�������̂��A�Ƃ����̂��O�ɂ��������Ƃ����Ԃ̃h�L�h�L���̂������̂ł����A���ʂ͂S���ԂŖ�S�O�O�����炢�̕������ꂵ�ĉ������܂����B�@���̐������̂��̂ɂ͂��܂�Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂����A�ڂ���z�����Ă�����͑��������̂��Ȃ��B

�@���̕����F�����ɋL�����Ă��������܂������A���������O�̕��A��Q���̕��������A�c��R�����炢���n���̕��ł����B�@��^�A�x���̂��ƂƂāA���ȕ��ʂɗV�тɂ������������w�ɍ~����A���Ԓ����̂��߂ɂӂ���Ɨ�������Ă����������̂ł́A�Ǝv���܂��B�i�s���ق͉w�ɒ������Ă��܂��j

�A�@���q�l�̃p�^�[����

�@��t����A���ꂳ�ꂽ�F����̐U�����������Ɗώ@�����Ă����������̂ł����A�傫��2�̃p�^�[���ɕ�����܂����B�@�ʐ^�̑O�ɂقƂ�Ǘ����~�܂�������A�����ƈ��肳���Əo�čs�������ƁA�ŏ��̐����͓����ł��r���ł�������A�R�����g�Ǝʐ^�����݂ɒ��߂��A���ǂQ�O�`�R�O�������Ă����ɂȂ������������Ⴂ�܂����B

�@�O�҂̕��́u����͂܂��I�v�Ǝv��ꂽ�̂ł��傤���A��҂̏ꍇ�́A�R�����g�Ǝʐ^���Z�b�g�ł����ɂȂ邱�Ƃ̖ʔ����ɁA�r������C���t���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���������A�����ЂƂ̃^�C�v������܂����B�@�����h�ł����A�s���ڐ��Ŏʐ^���ɂ݂�����X�ł����B�@����͎ʐ^���D�Ƃ̊F����Ǝv���܂��B

�@�������������F����𐫕ʂŌ���Ɣ��X���炢�B�@�N��w�͊w���̕����玄���N���Ƃ݂�����܂ŕ��L�������̂ł����A��͂�50��ȏ�̕��������������Ȃ��B�@�s���V�тɂ������ɂȂ����V�v�ȂƂ����̂��A��ϑ��������悤�Ɏv���܂��B

�B�@�ǂ�Ȕ�����������������

�@���̑w�̕��́A���ԓI�ɂ��o�ϓI�ɂ��]�T������̂��A�u�����������ɍs���܂�����A�Ȃ������Ȃ��v�Ƃ��A���x�u�����ɍs���Ă݂����̂ŎQ�l�ɂȂ����v�Ƃ̂����z�����������ł����B�@�O�҂̓Z���`�����^���W���[�j�[�A��҂͖��m�̓y�n�ւ̓���A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

�@���ɉ��l���́A���̎v���o�����X�Ɖ����������ɂ��b����Ă��܂����ˁB�@���ɍs���Ă݂����A�Ǝv���Ă���������Α听���ƍl���Ă����̂ŁA��ς��ꂵ�������ł����B

�@���Ȃ�̗��s�D���A�Ƃ������邲�v�w����́A�c�A�[�ōs���Ă悭����Ȃɑ�R�A���ʂ̒��̎ʐ^���B�ꂽ�ˁA�Ǝ��₳��܂����B�@�c�A�[�ł͂܂������ł��傤�A�Ƃ��������Ƃ��܂����B

�u�v�͎ʐ^���B��ɂ����ɏ����Ă��܂��̂œY������琏������݂��]��ꂽ�A���ɓ����đ�ς������v�Ƃ�������鉜�l����������Ⴂ�܂����B

�@�j���̓��Ɏʐ^�D���Ǝv����F����̎���́A��̈ȉ���4�ł����B

�@�@�@�f�W�^�����t�B�������H�@�i�t�B�����̔��F���Ǝv��ꂽ�悤�ł��j

�@�@�A�����܂ŐL���Ă����v�Ȃ̂́A�S�ĎO�r���g�����������H

�@�@ �@�O�r�͉����g�������H

�@�@�@�@�i������ʐ^���D�ƂɂƂ��ĎO�r�͉i���̉ۑ�Ȃ̂ł��j

�@�@�B�J�����͉����H�@�^�r�ЂƂ����������100���ӊO�Ȃ��������܂����B

�@�@�C����͂ǂ��������H�@���{�ɏo�����̂��H

�@�@�@ �S�Ď��O�ň�������Ƃ���������ƁA

�@�@�@�@�u�E�\������I�v�Ƃ���ɏ����Ă���܂����B

�C�@�y����ł����������ł��傤��

�@�������Ղ̗ނ̎ʐ^�����Ȃ������ɂ�������炸�A�����̕����y���������Ƃ����Ă����������̂���Ԃ��ꂵ�������ł��B

�u�R�����g��ǂ݂Ȃ���ʐ^���݂Ă䂭�ƁA�������ꏏ�ɗ������Ă���悤�ȋC�ɂȂ����B�v

�u���X�r�[����C���A�H���̃e�[�u���̎ʐ^�������āA�ق��Ƃ����B�����⋴�̎ʐ^�������������A�������Ń��t���b�V���ł��čŌ�܂Ō��邱�Ƃ��o�����v

�@�Ȃ��ɂ́u�������ŋC�������������Ɨ��������܂����A���肪�Ƃ��v�Ƃ���������Ă�������������炵�āA�܂��o��v���ł����B�@���ꂳ�ꂽ���ɔ�ׂāA����̕\��S�������₩�ɂȂ�ꂽ�悤�Ɏv���̂́A���̐g�т�����������܂��c�B

�@���Ɍf�����u���������v�ɂ������܂������A����́u��i�W�v�ł͂Ȃ��A���̃X�i�b�v���y����ł��������A���ɏo�����A�Ǝv���Ă�����������c�Ƃ������̂ł��B�@���̈Ӗ��ł́A���̎v���̈�[�ł������ł����̂ł͂Ȃ����Ȃ��A�ƍ������Ă��܂��B

�D�@�u�t�@�h�v�ɂ���

�@�t�@�h���ĂȂɁH�Ƃ������ɂȂ����������������Ⴂ�܂����B�@�|���g�K���̉��̂ł����Ƃ���������ƁA�F����u�Ȃ�̂��Ƃ��H�v�Ƃ��������ł����B����������܂���A�o��������łb�c���������������������̂ł����A��������ł��B

�@���ɂ́u�Ɠ����i�t�@�h���j�̂��Ă���v�Ƃ��������������āA���ʼn��l���u������A���ꂪ���[�c�Ȃ̂�A�悭�o���Ă����āI�v�Ƃ��ꂵ�����ɂ�������ɂ�݂��Ă܂����B�@�t�@�h�̒m���x�͓��{�ł͂܂��܂��Ⴂ�Ȃ��B

�E�@���Ƃ́A�ǂ��ł��悢���Ƃł����c

�@�܂��A����Ȃ���ȂŖ����ɂ�������̂ł����A�Ɠ��Ǝ��ƂœX�Ԃ��������߁A�Ɠ������Ȃ��Ƃ��̓g�C���ɂ��s�����A�^�o�R���z���ɃG�X�P�[�v���ł����A�������܂����B�@���m��ʊF����Ƃ��b������̂́A�������ȕ��Ȃ̂Ő��_�I�ɂ��ꐡ���܂����ˁB�@�ł���R�̕��Ɨ��̘b���o���Ċy���������ł��B

�@���A�Y���Ƃ���ł����B���������������u�I�[�v�j���O�p�[�e�B�[�v�Ɩ��ł��ĊJ�����p�[�e�B�[�ɂ́A�����������X����������W�܂��Ă��������܂����B�@���\�N�Ԃ肩�ōĉ���Q���ғ��m���u���v�Ƃ����A�܂�������[�h�ł����B

�@�ŏI���͑��߂ɉ���߁A�����ł��グ�ň�t���݂���������Ɉꓯ����̂�����A1���ԑ��炸�œP����Ƃ��I���ł��܂����B�@�ł��グ�́A��`���Ă����������F�l�ƐS�����Ȃ��r�[������ɂ��܂����B

�@����ȂɊy��������A�ł��グ����邽�߂ɂ�����x�W�������Ă��悢�ȁA�Ǝv�����قǂł��B�@���̑_���͎ʐ^�D���̗F�l�ɓW�������点�邱�ƂȂ̂ł����A�ނ͖��G�Ǝʐ^�̓W�����l���Ă���悤�ł��B�@��������ƁA�����Ȗ����̖��G�̐���Ɂu5�N�͂�����I�v�Ɖ]���Ă��܂��̂ŁA��������l���Ȃ��Ƃ����܂���c�B

���̃y�[�W�̃g�b�v�� ���̘b��� �O�̘b���

�Q�O�O�X�N�@�T���U���i���j�@�u�ʐ^�W�������܂����v

�@�T���Q������T���܂ł́A���̌��̎ʐ^�W�������ɂ����܂����B

������A�U�����قǑO�Ɏn�߂������i�K����x�����Ă��ꂽ�A�F�l�̊F����̂��͂ɂ����̂ŁA�{���ɐS���犴�ӂ��Ă��܂��B�F������߂āu�L��������܂����v�B

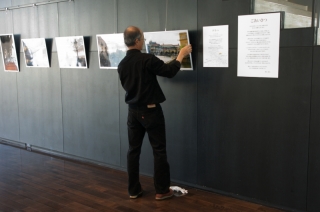

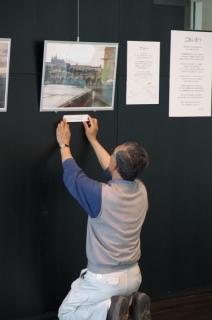

�@�ʐ^�W�̊��z��������O�ɁA��������̌��̐݉c��Ƃ������������������B

�`�Q�T�C�Y�̃t���[�������t���n�߂Ă���Ƃ���B

���܂������C���[�������Ȃ��悤�A�t���[���̌�ɂ܂Ƃ߂Ă���[�߂܂��B

��ԔY�܂����̂̓t���[���ԃs�b�`��������Əo�����Ƃł����B�t���[���́A��O�Ɍ����铹���ɒ݂邵�Ă���A���C���[���g���ĕǖʂɎ��t���A���C�������ō����߂��܂��B

�C�x���g�݉c�̃{�����e�B�A�����Ă���F�l���A�����A�����A�O�X�ʂ̔��������A�ꖇ�ꖇ�s���Ă��܂��B�S�̂̍������낦�͐������ďo���܂����B

�t���[����݂邵�I���Ă���A���ݕ��H���̎ʐ^�i�`�S�T�C�Y�j���p�l���ɂ������̂��A

���O���\�ȗ��ʃe�[�v�ŕǖʂɒ��ڎ��t���܂��B

�Ō�ɃR�����g�l�ɗ��ʔS���e�[�v�ňꖇ�ꖇ�Œ肵�Ă䂫�܂��B

���̍�Ƃ͎ʐ^�ɐS���̂���F�l����ɍs���܂����B���Ƃ́u���ĊŔv��A�s���ٓ��̗v���ɒu���u�Ƃ�ځv�i�Ɖ]���̂������ł��j���쐬���܂��B

����œ����͈ꉞ�����ł��B

������ɒu���f�B�X�v���[��Ԃ͖����A�I�[�v�������̒���ԂɃZ�b�g���邱�Ƃɂ��܂����B�F�l�Q�l�Ǝ��A�Ɠ��̂S�l�łP�O���ɍ�Ƃ��J�n���A�S�ďI�������̂��ߌ�R�����ł����B

�����̋x�e�������ƁA�S���Ԕ������������ƂɂȂ�܂��B

�ʏ�́A�I�[�v�����̒�1�`2���Ԃ��g���Đ݉c���邻���ł�����A���̏ꍇ�͂P�O�l���炢�͕K�v�ɂȂ��ł��傤�ˁB�i����A�����������ߖ�ł��܂��j

�@���āA������̗l�q�͎�����Ƃ��āA�����������̗l�q�����������������������B

�@�����̂悤�ɁA�V�䂪���������Ŕ��ɍ������ƂƁA�v�����ĕǖʃp�l�������O���A�����x��O����،i�ɂ������C�A�E�g���������Ǝv���܂��B

�@�O���ɂ��ῂ����ȂǕs���v������̂ł����A�L���肪�����āA���O�̎��R�ƈ�̊���ۂ����A�J���I�ȋ�Ԃ���ꂽ�̂ł͂Ǝv���܂��B

�@�����A�ʐ^��G�ɂ��S�Ȃ��������łȂ��A�Ƃ���������X����R���ꂳ�ꂽ�̂́A��������猩����K���X�z���̊O�̕��i�ɗU��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�@�i�Ȃ��ɂ́A���ꂷ���W�����ɂ͌������������A�����Ƒ��ۂɂ���āA�O�������ƒ��߂Ă����������������Ⴂ�܂�������j

�@�܂���퐬���Ǝv���܂����A�����g�����̉��̑f���炵���Ɋ��S���A����A�F�X�ȊF����ɂ��̗ǂ���m���Ă������������ƁA�ȑO����l���Ă����̂������ł��B

�s���ق̓�������Ȃ��Ȃ����j�[�N�ŁA�����ւ̏��ɂ̓C�x���g��X�N���[������d�|���ɂȂ��Ă��܂��B

�킴�ƈÂ����Ă���̂ŁA�V���b�^�[���x�̊W�ŕ���������Ă܂��B������̗l�q�B�@�`�P�ɐL�������̂��A�F�l���݂��Ă��ꂽ�C�[�[���ɗ��ĂĂ݂܂����B��������ł��悭������̂ŁA�ƂĂ��ǂ��A�C�L���b�`���[�ɂȂ����Ǝv���܂��B

���j���̂��Ԃ���R���������܂����B�@�ƂĂ��͂Ȃ₩�ȕ��͋C�ɂȂ�܂����B���͂����킹���̂ł��B

���̃K���X������������̊O�������ɗ��ꍞ��ł��܂��B

������ɓ������Ƃ���B�����̗l�q���悭������Ǝv���܂��B �O���Ō��ɂ������Ȃ��A�ƐS�z�����̂ł����A�Ɩ������܂��Z�b�g���Ă����������̂ŁA����قLj��e���͂���܂���ł����B �������荶��ɓW���X�y�[�X���g����܂��B

���ɂ����炵���f�U�C���̈֎q��u���܂����B�@�p�l���̗����i�����j�ɂ������W�����Ă��܂��B

�s���ق̊O����ł�������̂Ő�`�����˂Ă��܂��B

��ԉ����������t�߂ɂނ����āB �����̈֎q�����̃f�U�C����A��ȗv�f�ł��B ���E��ɃK���X�Ŏd��ꂽ�K�i�X�y�[�X�i��K�̃R���T�[�g�z�[���ւ�����j���猩���낵�Ă݂܂����B

�V�䂪�����ԍ������Ƃ�������Ǝv���܂��B���̊O�ɍL����O�납��B

�[���ɂȂ�ƁA����ȋ�ɓ����������яオ��܂��B